Janaína Bastos expõe limitações do binarismo branco/negro em Cinquenta Tons de Racismo

Qual o lugar da pessoa não-branca na luta antirracista? E quem é a pessoa branca no Brasil do Século XXI? Ela é também não-negra, não-indígena e não-asiática? É mestiça, parda? É menos negra, menos indígena?

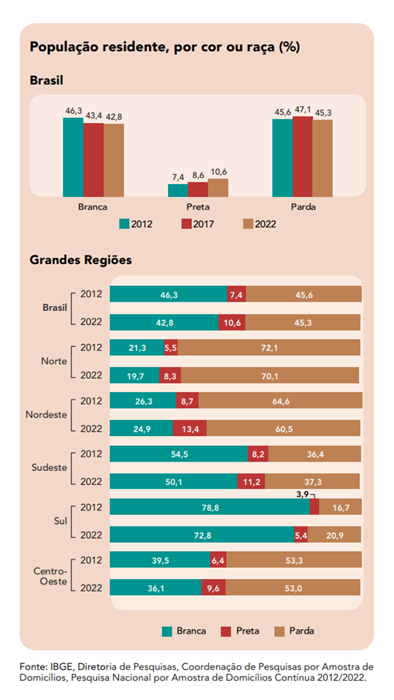

Um verdadeiro limbo identitário historicamente assombra as pessoas nascidas de cruzamentos de raças e se torna mais espesso quanto mais diluídos são seus traços fenotípicos, quando comparados aos que são postulados como característicos das ditas raças originais. Um limbo que atinge parte significativa da população brasileira, considerando que, segundo o Censo 2022, 45,3% (cerca de 91 milhões) das pessoas se autodeclaram pardas, seguidos de 42,8% de brancos e 10,6% pretos, restando 1,3% para indígenas e asiáticos.

Para além de uma necessidade pessoal, de conhecer sua ancestralidade complexa e se posicionar socialmente em alguma raça, a mestiça tem ainda um dilema político, quando, ao definir sua identidade racial, ela quer que isso seja feito de forma antirracista, ou seja, de maneira a combater o racismo estrutural brasileiro.

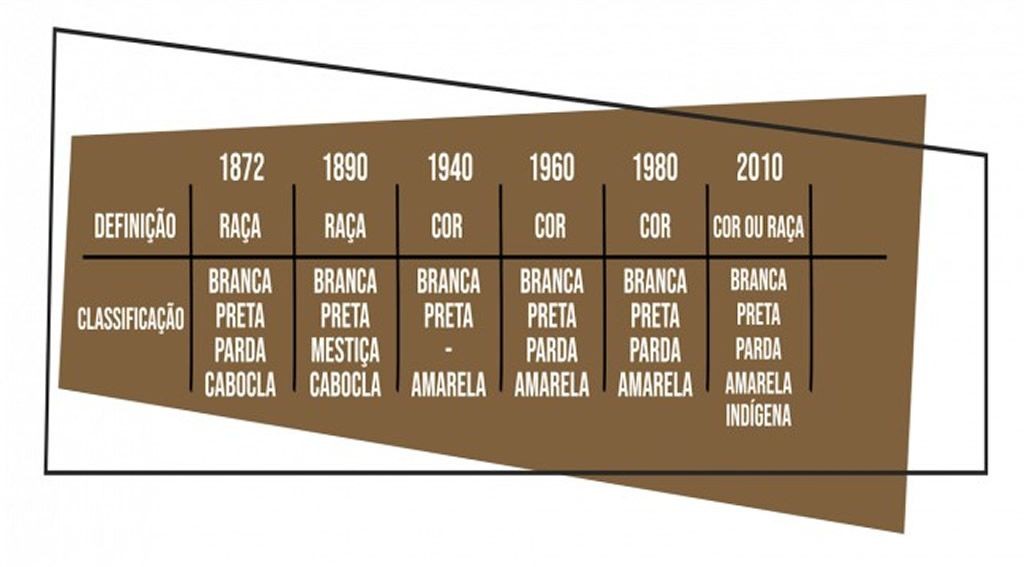

Inicialmente, os termos mestiço e pardo foram usados, a partir do final do Século XIX, para executar a política de branqueamento da população, que era majoritariamente negra. Com a abolição da escravatura, os donos do poder na recém-nascida República brasileira precisavam invisibilizar os negros com urgência, para desarticular a luta por direitos que se vislumbrava poder eclodir. A partir daí, os termos foram se intercalando na classificação oficial e é chocante perceber que a raça “indígena” só foi aparecer oficialmente em 1910, segundo registra o Portal Geledés na reportagem As não brancas – identidade racial e colorismo no Brasil, mas cujo infográfico só registra essa introdução em 2010.

A invisibilidade da miscigenação indígena se mantém, de certa forma, em 2023. Apesar da classificação em cinco raças do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) definir a denominação parda como sendo aquela que resulta da mistura de quaisquer das outras quatro raças (negro, branco, indígena e asiático), há um movimento consolidado no Brasil que busca associar o pardo como a pessoa negra de pele clara, enquanto preto é o negro de pele escura, sem mencionar a composição dos povos originários nessa mistura.

Na reportagem do Portal Geledés, publicada em abril de 2020, antes, portanto, dessa atualização do IBGE, a jornalista e educadora Inara Fonseca fala dessa invisibilização ao dizer que tem ascendência indígena, da etnia Guató, e que se autodeclara politicamente como mestiça e, no censo oficial, como parda. “Historicamente, por causa dessa política de invisibilização indígena, o pardo vem sendo exclusivamente associado à negritude. Eu uso mestiça para demarcar que minha identidade racial está ligada à minha ancestralidade indígena, e não apenas a fenótipo. Ela não cabe no que se convenciona no pardo, que coloca a negritude como mais visível”, pondera.

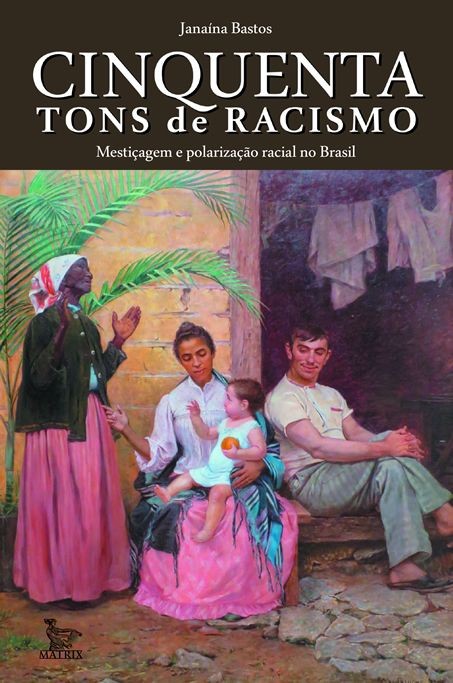

Cinquenta tons de racismo

No livro Cinquenta Tons de Racismo, a doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) Janaína Bastos concorda com a necessidade de não reduzir a questão a um binarismo preto/branco e abarcar toda a complexidade da constituição racial brasileira e da luta antirracista no país. “Enquanto as pesquisas acadêmicas e os movimentos sociais insistirem na lógica polarizada, não vamos resolver o problema do racismo. O mestiço não pode ser invisibilizado. O racismo não é binário”, afirma.

A obra é baseada em tua pesquisa de doutorado e traz um apanhado histórico sobre a questão racial brasileira, analisando suas raízes desde o tempo da colonização e do escravismo, passando pelo branqueamento promovido por meio da imigração europeia nos Séculos XIX e XX, até chegar às teorias que percebem a miscigenação como positiva e que dariam origem ao mito da democracia racial, explorado à exaustão como símbolo nacional de harmonia e respeito.

Na capa do livro, a autora traz o emblemático quadro A Redenção de Cam, do pintor espanhol radicado no Brasil Modesto Brocos, pintada em 1895, logo após a abolição da escravidão e a proclamação da República. A obra é considerada uma das imagens que melhor ilustra a política de branqueamento da população iniciada na época.

Na tela, uma mulher idosa negra com as mãos e o rosto voltados para o alto, em gesto de alívio e agradecimento; ao centro uma mulher jovem negra, mais clara que a primeira, provavelmente sua mãe, com um bebê branco no colo; no canto direito, um homem branco jovem, com olhar e postura de orgulho, olhando para o bebê, provavelmente seu filho. Há mais de cem anos, a pintura tem sido interpretada como retratando um momento de felicidade de uma família multirracial que se alegra com a constatação de que alcançou o alardeado branqueamento em sua terceira geração, representada pelo bebê branco.

Janaína ressalta que trazer a figura do mestiço ou pardo nesse momento é uma forma de expandir a reflexão antirracista, que se torna reducionista ao se basear no binarismo preto/branco. “Duas perspectivas que nunca nos ajudam a fazer ciência são a negacionista, que nega a existência do problema, e a reducionista, que reduz um problema complexo a algumas partes apenas. Minha pesquisa se propôs a olhar a complexidade da problemática do racismo para propor soluções”.

Ao longo da história, diz, “a perspectiva da mestiçagem foi tomada por discurso negacionista por muito tempo, ao afirmar que ‘somos todos mestiços e o racismo não existe, estamos numa democracia racial’. Esse discurso começou a ser combatido a partir do projeto Unesco, com intelectuais da escola paulista de Sociologia”.

A Unesco trouxe uma evolução, na década de 1950, à questão ao afirmar o racismo do Brasil e combater, portanto, o negacionismo. Mas o fez de forma reducionista, ressalta Janaína, pois considerava apenas três grupos étnicos: branco, negro e amarelo, excluindo o indígena e os mestiços. “Eles mesmos reconhecem que havia um extrato intermediário, aos quais se referem com vários nomes, mas, ao final, polarizam entre brancos e negros, porque admitem ser complexo demais ampliar isso”, explica.

Nem embranquecer, nem enegrecer

O problema persiste, prossegue a autora, pois esse estudo polarizado ainda hoje serve de base para tudo o que vem sendo produzido sobre o assunto. E se soma à estratégia adotada nos Estados Unidos, de também polarizar a questão racial entre branco e preto. “No Brasil nós temos a questão da intensa mestiçagem da população, mas continuamos caminhando para uma perspectiva que polariza a questão entre brancos e negros. Há um conjunto grande de pessoas que não se identificam com um nem com outro, são os não-brancos. Eles são pardos? Temos que olhar para esse sujeito e saber se ele também é não-negro ou não-indígena”.

A polarização facilita o trabalho do pesquisador nas análises de dados, pontua, mas não contempla a complexidade da realidade. “É difícil postular uma solução para um problema que ainda não é nem explorado e admitido o suficiente, mas sei que negar o mestiço não é a solução para encarar a problemática do racismo. Ele existe, é real. Ao longo da história houve a tentativa de embranquecê-lo e agora há uma tentativa de enegrecer. As duas estratégias são equivocadas. No livro eu me disponho a olhar para a figura do mestiço. Tenho a coragem de olhar para essa figura, porque ela revela a complexidade do problema no Brasil”.

E esse olhar considera, por exemplo, o fato de que o racismo ocorre em maior ou menor intensidade de acordo não só com a cor da pele e os traços das pessoas, mas também considerando sua classe social, escolaridade, endereço, vestuários, hábitos e linguajar. “Não é apenas a aparência fenotípica, mas também o contexto socioeconômico e cultural. A pessoa pode ser lida como mais branca ou mais negra, de acordo com essas características”.

Dimensão pessoal e luta política

Presidente da União de Negros pela Igualdade no Espírito Santo (Unegro-ES), Adriana Silva reconhece o tamanho do desafio que é o exercício de encarar a complexidade das nuances raciais brasileiras. “O Brasil tem o racismo mais cruel do mundo”, afirma.

São tantos os fatores que atuam para que uma pessoa se autoidentifique ou seja lida pela sociedade como pertencente a esta ou aquela raça, que o racismo estrutural acaba implicando em uma série de distorções, negacionismos e conflitos internos e externos. Nesse sentido, é didático considerar duas dimensões principais dessa análise: a pessoal e a política.

“Quando a gente traz a identidade [dimensão pessoal], tenta resgatar a árvore genealógica. Já existem agências que a partir do DNA identificam de qual pais da África você descende. É um teste que mostra que muitas pessoas de pele branca têm DNA africano. Se mais pessoas fizessem, teríamos muito mais pessoas negras no Brasil”, diz, considerando, claro, a classificação que é usada nos Estados Unidos, de que basta uma gota de sangue negro para a pessoa ser considerada negra, independente da sua cor ou seus traços”.

O primeiro uso dessa informação genealógica é pessoal, para a conexão da pessoa com sua ancestralidade, para seu processo de autoconhecimento, e sobre o qual incide também a leitura que a sociedade faz dela, como bem aborda a reportagem do Geledés, ao trazer relatos de diversas mulheres não-brancas que enfrentam as dificuldades de serem lidas pela sociedade de forma diferente do que elas sentem.

Uma outra dimensão é a política, que envolve questões como qual o papel que ela assume diante do racismo estrutural que existe no país, de quais privilégios ela usufrui, quais preconceitos ela sofre e quais políticas públicas ela tem direito a acessar, como as de cotas, por exemplo. É nesse momento que os conflitos se tornam ainda mais complexos para as pessoas não-brancas, pardas ou mestiças, especialmente para as que apresentam características fenotípicas e socioeconômicas e culturais menos delimitadas e mais difusas. É muito comum, por exemplo, sofrer discriminação nos movimentos negros e ter receptividade ainda menor nos movimentos indígenas.

“Hoje, o único movimento que realmente aceita pessoas na militância, independente da sua pele, é a Unegro”, pondera Adriana Silva. “Nós da Unegro entendemos que militantes não são somente negros”, aponta, mostrando alinhamento da entidade com a máxima da filósofa e escritora Djamila Ribeiro, de que “não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”.

O movimento negro como um todo, acrescenta Adriana, começa a discutir essa questão agora, quando várias pessoas de pele branca se dizem negras. “Isso é muito recente. Pessoas que não têm a pele negra, mas têm a raça negra: como alocar essas pessoas dentro da nossa luta? A gente do movimento negro precisa entender que não pode excluir pela cor da pele. É muito difícil dizer quem raça cada brasileiro é”.

A presidente capixaba conta que, em alguns estados, a Unegro já faz esse debate com mais profundidade, como em São Paulo. “O Espírito Santo também precisa assumir esse debate. Até onde o movimento entende que há a discussão política e a de identidade? A nossa primeira presidente da Unegro-ES era branca dos olhos verdes, mas o pai era negro. E era uma militante incrível, como negar a presença dela no movimento? É preciso debater, compreender isso melhor”, considera.

Descendente de “uma família indígena e africana”, como ela diz, Adriana percebe que o colorismo é ainda mais desafiador no tocante à questão indígena. “Cariacica é uma cidade indígena. Muitas localidades no norte do Estado também são, mas como fazer essas pessoas se assumirem indígenas? No Brasil, o indígena ainda é muito associado à vida na aldeia e com isso, acaba que os indígenas são muito poucos no censo, nos dados oficiais”, pondera.

É fato que o Brasil vive um resgate importante de povos e territórios indígenas, principalmente a partir da Constituição Federal, quando seus direitos originários foram estabelecidos. No Espírito Santo, atualmente, pelo menos duas comunidades iniciaram seu processo de reconhecimento junto à Fundação Nacional dos Povos Originários (Funai): os botocudos de Areal, em Linhares, norte do Estado, e a comunidade de Guaibura, em Guarapari, na região metropolitana.